若い頃から、わたしは読書が好きだった。しかし多読ではなかった。むしろ、たまに読んだ本に深くのめり込んでいくタイプだった。多読をしないので、本は選らぶ必要があった。しかし、本を読む前に本を選ぶのは簡単ではない。両親が読者家というのでもなく、友人に読書好きがいたということでもなかったので、わたしは自分で選ぶことが多かった。それで、よく書店に行った。

ひとりで書店にいくようになったのは、中学生になってからである。その頃わたしは居住していた船橋市から、千葉市に住む叔父の家に住民票を移し、千葉市の中学校まで電車通学するようになっていた。通学のために毎日自宅から津田沼駅まで10分ほど歩いた。そこから総武線で西千葉まで行き、西千葉駅の海側の方角にある緑町中学校までまた歩いて通った。通学の途中で、当時はまだとてもローカルな駅だった津田沼駅近くにあった小さな書店に、時折立ち寄った。

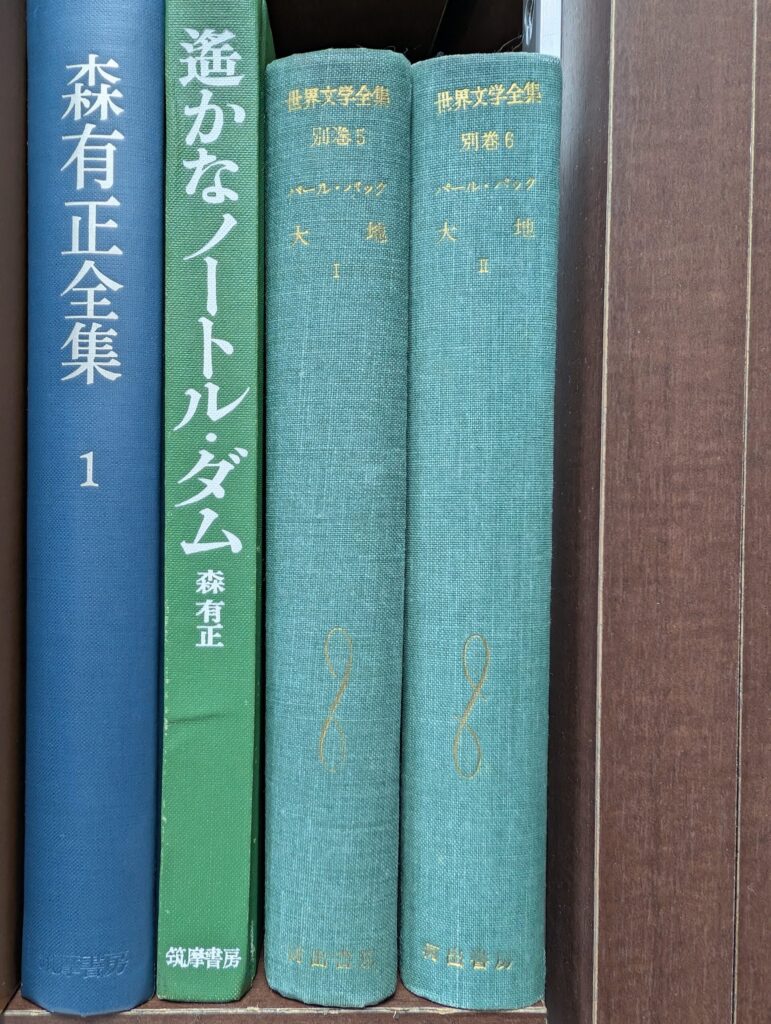

わたしが最初に読んだ長編小説はパール・バックの『大地』だったが、それははその津田沼駅前の小さな書店で購入したものだった。河出書房の世界文学全集別巻5と6で2巻本であった。上下とも昭和35年初版で、上巻が昭和41年27刷、下巻が昭和41年29刷だった。今でもその2巻は、私の書棚に並んでいる。

パール・バックの『大地』を読んだことは、わたしの人生にとって大きな変化をもたらした。わたしは大変内向的な性格で、あまり積極的に友人たちとわいわい騒いだり、またひとりで活発に活動したりする性格でもなかった。家で両親や家族と毎日とりわけ楽しくやっているということでもなかった。むしろ、ひとり静かにもの思いに耽り、テレビやラジオから流れてくる音楽に耳を傾け、感じ入ったりしていた。そのような性格であったから、自分自身の生活世界が限定されていて、一種の閉塞感ような気分をもっていた。そういう生活の中で、ふと書店で選んだ長編小説『大地』を夢中になって読んだ。それにより、身近な世界をはるかに越えた遠い国で、少年の想像を越える長い年月にわたって繰り広げられた中国人の家族の歴史があることを知った。それは自己が広大な時空へと出て行くような開放感を与えてくれた。思春期になったばかりで閉塞感も強かったわたしの心の世界は、少しく開放され始めた。そしてそれによって、精神的な深呼吸ができたように感じがした。

同じ書店で、わたしはドストエフスキーの『罪と罰』も購入した。同じ河出書房の世界文学全集の中の一巻だった。その後、ドストエフスキーの『白痴』も読んだ。この『白痴』から受けたインパクトは非常に大きかった。それはわたしの魂というか存在というか、わたし自身の全てが根底から揺さぶられるような激しい経験だった。小説を読んであまり強すぎる感動を持つことは、不健康な面もあるという話を後で聞いたことがあるが、しかしともかく激しい経験だった。それで『白痴』を再読することは、自分にとってはよくないと直観的にわかった。おそらく安心して読み返すことができるのは、かなり年齢を重ねてからであろうと思った。じっさいわたしはその時以来、いまだに『白痴』を再読していない。ただこの2、3年は、そろそろ再読しても大丈夫だろう、という感じがしてきている。

書店の話に戻ると、その小さな津田沼駅前の書店がなければ、わたしはどこか他の書店を探してまでして書籍を買いに行ったりはしなかったであろう。通学する途中に、文学全集だろうが世界の思想だろうが、ともかく世界の知性の最高峰の書籍が並んでいる書店があり、それをひとりの中学生が手に取って、これがいいなと自分で選んだ本を購入し、それを読んでその後の人生が変わるほどの経験ができたということは、驚くべきことではないだろうか。しかもそこは街の本当に小さな書店だった。

わたしは高校は千葉高等学校まで電車通学をしたので、高校に入ってからも同じ書店にはときどき行った。津田沼駅前が大きく開発されるようになったのは、だいぶ後からだ。だから、しばらくはその書店はそこにあったはずである。開発が進み駅前は大きく様変わりした。そして書店の規模も大きくなり数も増えていった。しかし三鷹の大学に入ったころからよく通うようになったのは、むしろ新宿の紀伊國屋書店本店や神田の古書店街だった。

わたしはどちらかというと、かなり融通の効かないたいへん真面目な学生だった。それで新宿に行って遊んだりすることはなかった。経済的にも、そこまでの余裕はなかった。新宿に行ったときは、紀伊國屋書店に直行した。天気がよければ地上に出て外を歩き、雨の日は地下道を使った。地上を歩いたときは、歩道から直接上っていくエスカレーターに乗って店内に入った。そして、いつも文学や哲学など人文系の棚を熱心に見ていた。真新しい新刊書が所狭しと並んでいる書棚を見るのは、胸が躍った。理数系の棚をみることもときどきあった。わたしは国際基督教大学の教養学部でHumanitiesの専攻だったが、高等学校では理系のクラスだった。それでできないながらも数学の本などにも関心があった。人文科学でも自然科学でも、一般書から専門書までぎっしり並んでいるのを見ているだけでわくわくした。時々はじっさいに購入もしたが、自分には難ししぎる書物を買ってしまうこともあったりした。購入した本の多くは、今でも持っていて、家の書棚のどこかにあるはずである。

本を見終わると、地下街でカレーを食べるのがいつもの習慣だった。同じ大学で知り合った妻とは、結婚前後によく紀伊國屋書店本店前で待ち合わせをした。携帯電話などない時代である。約束通りにその場所に行かなければ、相手は困ってしまう。そんな時代に待ち合わせるのには、そこはぴったりの場所だった。待ち合わせると、妻も書店が好きだったので、二人でしばらく店内の書籍を見た。そして地下街のカレーかあるいは地上に出て中村屋のカレーを食べた。

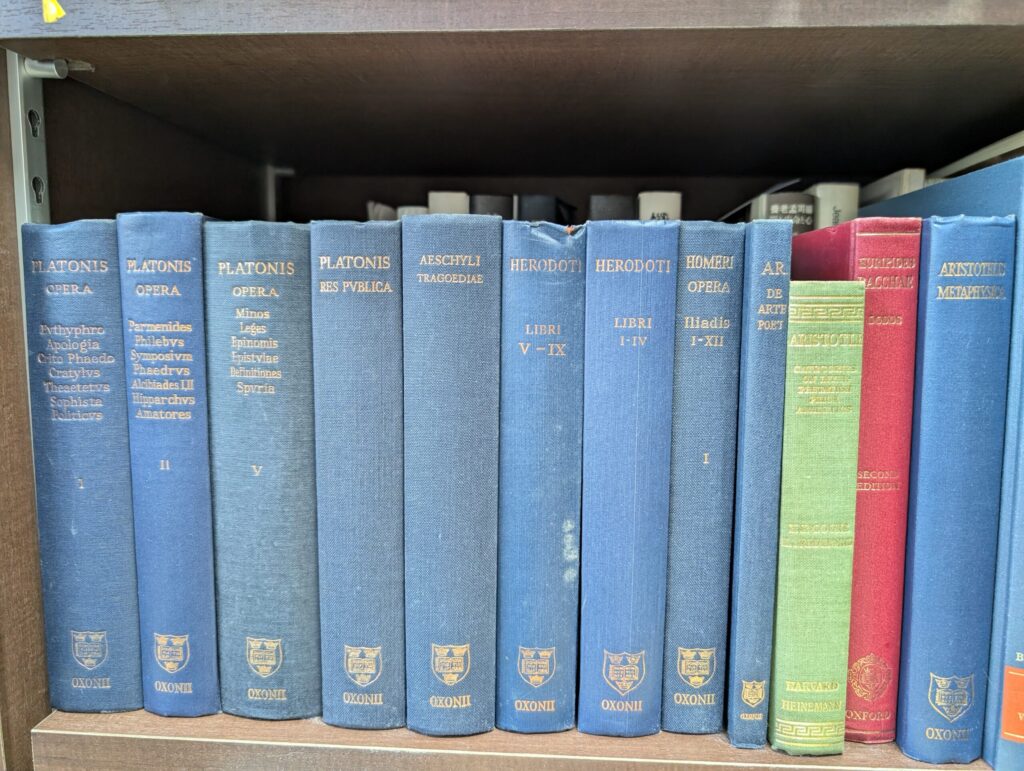

神田古書店街はよくひとりで行った。人文系の古書店をよく見て歩いた。わたしは西洋古典学を中心に学んでいたので、オックスフォードクラシカルテキストが置いてある北沢書店などをよく覗いた。しかし出来の悪い学生だったので、まだ読みこなすこともできない原典テキストの棚を長時間見ているのは気恥ずかしかった。だから長くは店内に滞在しなかった。神田で購入したオックスフォードクラシカルテキストは、今でもおそらく全部持っている。それらは今も書棚の手の届くところにに並べてある。北米に留学して実験心理学を専攻するようになってからも、わたしの哲学への関心は強く残った。だからそれらの人文系の書物を処分することは一度も考えたことはなかった。ソフォクレスのアンティゴネーのJebbの註解書の古書を購入したのは、田村書店の2階だったと記憶する。アドバイザーの川島重成教授が同じJebbのオイディプス王の註解書を使っておられるのを知っていたので、アンティゴネーの註解書を見たとき、どうしても欲しくなってしまった。それで衝動買いをしてしまったのだ。その註解書も書棚のどこかに隠れているはずである。わたしの卒業論文は、ソフォクレスの『コロヌスのオイディプス』についてだったので、それくらいの衝動買いは已むをえなかったと今でも思っている。

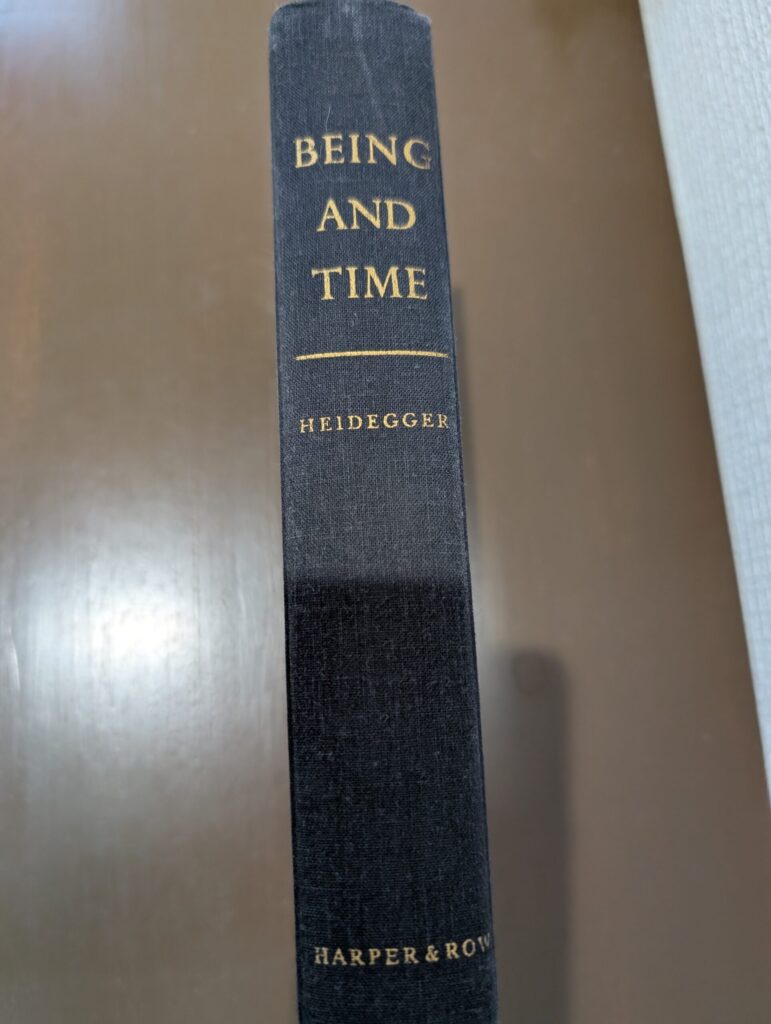

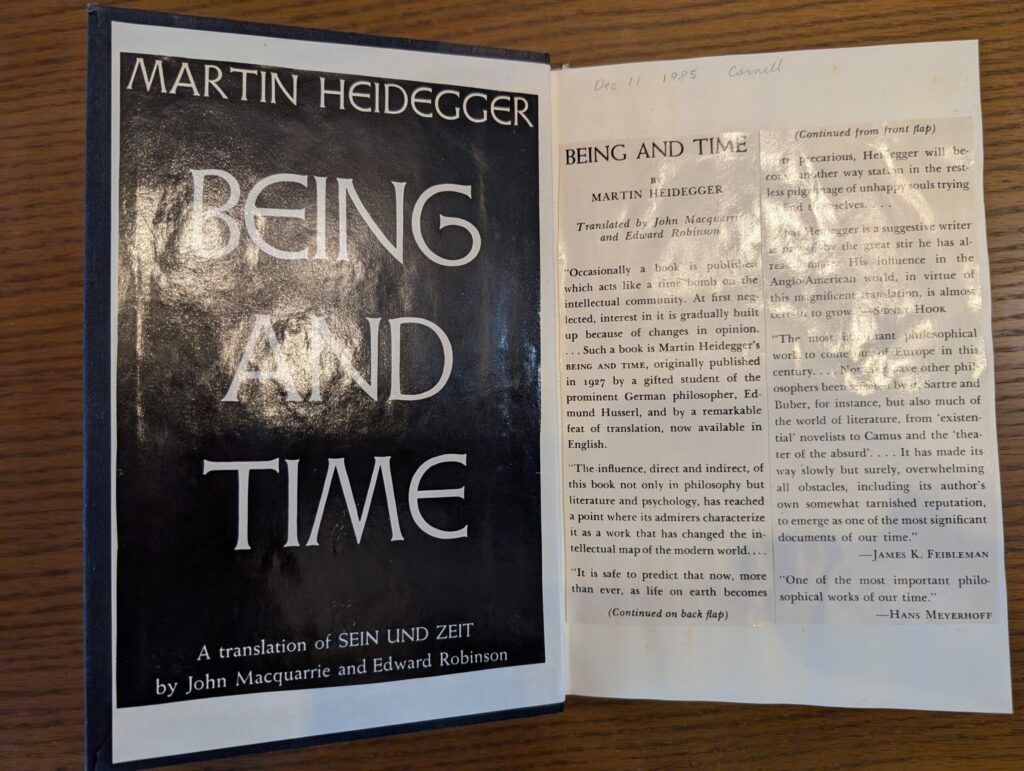

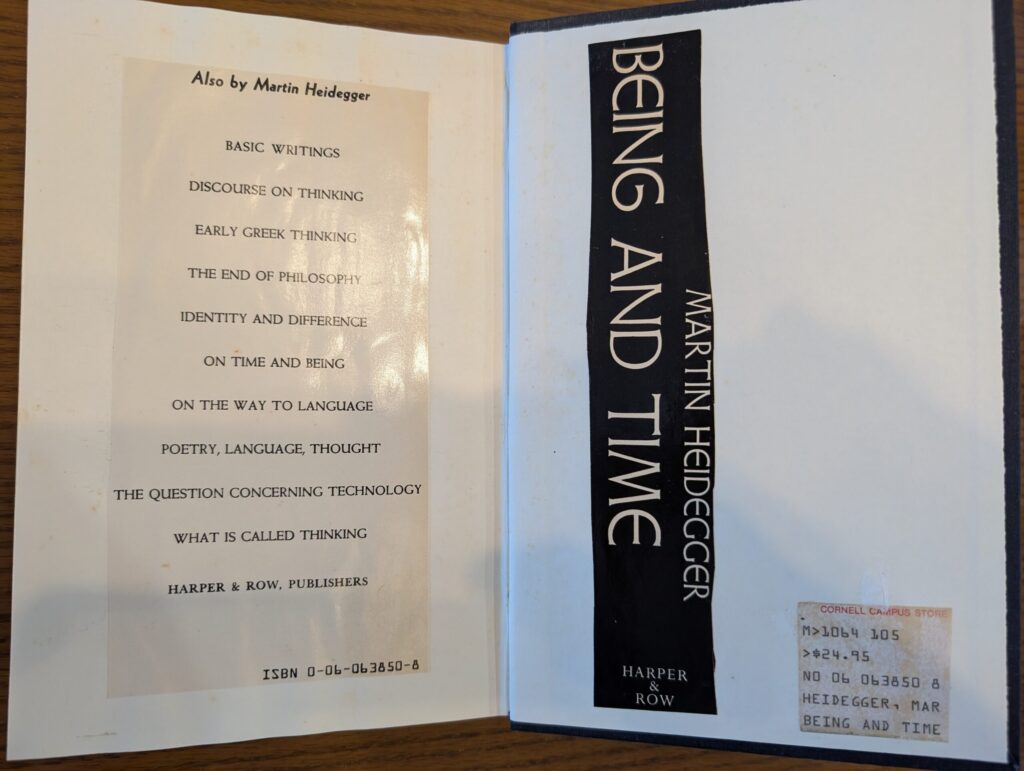

北米留学中に街の書店に行った記憶は多くはないが、コーネル大学のあったイサカの街の小さな書店にときどき行ったと記憶がある。その書店の書棚を見ながら、何か良い本はないかと見回して、ペーパーバックの小説などを買ったりした。大学のキャンパスブックストアにもよく行った。わたしは科学的心理学を専攻していながら、ハイデガーの『存在と時間』の英訳を購入したのもキャンパスブックストアだった。

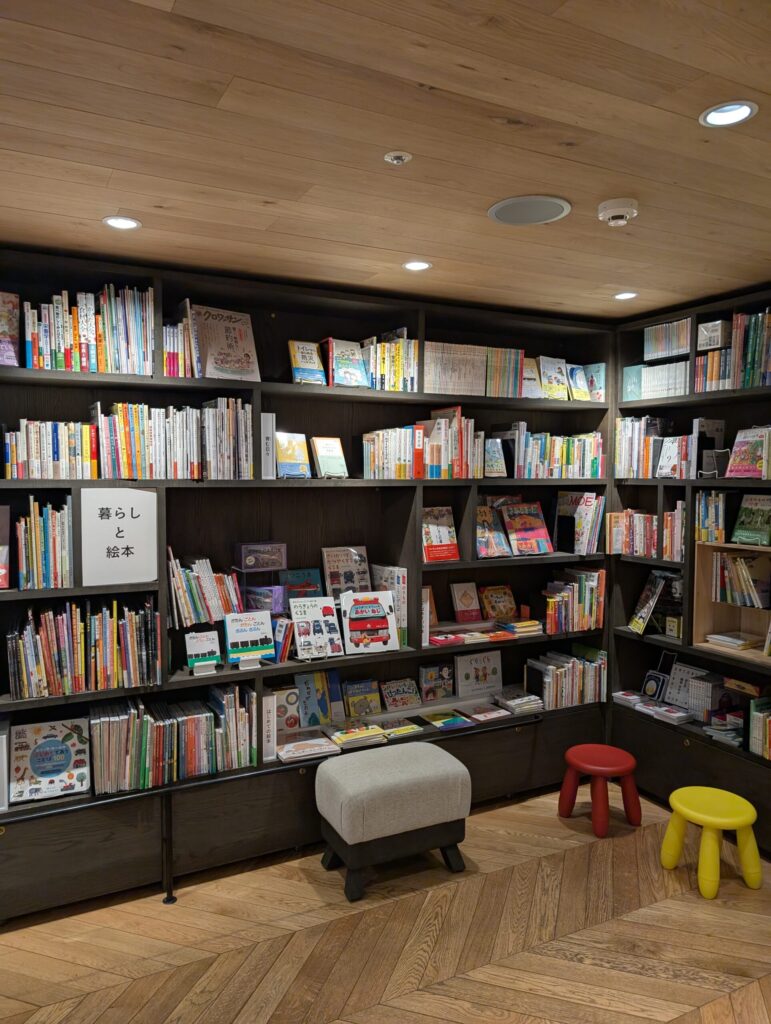

日本で働くようになってからは、紀伊國屋書店本店だけでなく、自宅から行きやすい丸善本店や、その後発開発が進み、数件の書店が競合するようになった津田沼駅前の書店にもよく通った。他にあまり趣味がなかったので、書店に行くのが一番の楽しみだった。年齢を重ねてからは、若い時ほどは書店に行くことがなくなった。十和田市に移ってからは、東京の書店まではなかなか行けない。そんな中、つい先日用事で八戸に行ったとき入った八戸ブックセンターは驚きだった。児童書から地域に関連したさまざまな書籍そして人文系や理系の専門書まで、背の高い書棚にとても魅力的に並べられている。だいぶ前に東京の丸善本店で似た感じで展示されたコーナーを見たことがあったが、八戸でこのような知的好奇心を呼び覚ます書店があるとは想像しなかった。

読書の喜びを引き出してくれる最初の一歩は、じっさいに本を自分の手に取ってみて、「よく分からないけれど、もしかしたら面白そうだな」と直観的に自分で感じることなのではないだろうか。わたしの実体験としては、どうもそんな気がする。